SNSで話題の新刊、最先端の技術を扱う専門書、せっかく読みはじめたのに、なんだかつらくなって途中で投げ出してしまったこと、ありませんか? それもしかして、あなたのせいではなく、読みづらい紙面デザインのせいかもしれません。

書籍デザインにおいて、装丁に比べると、注目が集まりづらい紙面デザイン。しかし、毎日毎日、人並み以上の量の紙面を見ている編集者として言わせていただきたい。「書籍としての読みやすさ」に紙面デザインが果たす役割はかなり大きいのだと。

そして自慢させてください。弊社のデザイン部門から上がってくる紙面デザインは、読みやすく、要素がわかりやすく、さらに組み上がりが美しいんです。

読みづらい紙面ってどんなの?

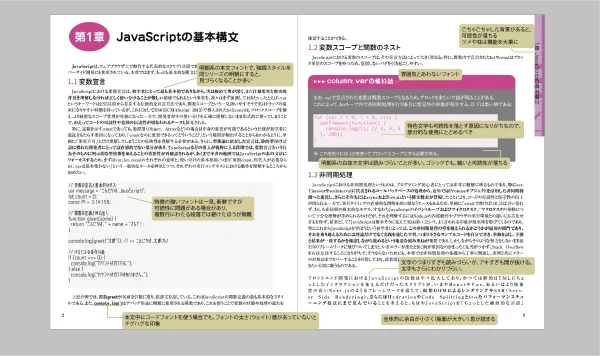

読みづらい紙面と言われてもピンとこない方のために、かなり読みづらい紙面のサンプルを作成してみました(テキストはChatGPTに生成してもらいました)。

ここでは本文フォントに、可読性に定評のあるモリサワのリュウミンシリーズをつかっていますが、文字詰めや余白のなさが原因でだいぶ読みづらくなっています。また、雰囲気にあわないフォントが場当たり的につかわれているため、全体がバラバラな印象です。

読みづらい紙面の例(説明用サンプルです。実在の書籍ではありません)

これは極端な例ですが、読むのがちょっとつらいな、と感じる背後には、文章そのものだけでなく、紙面構成やデザインに問題がある場合も決して少なくありません。

技術書における紙面デザイン

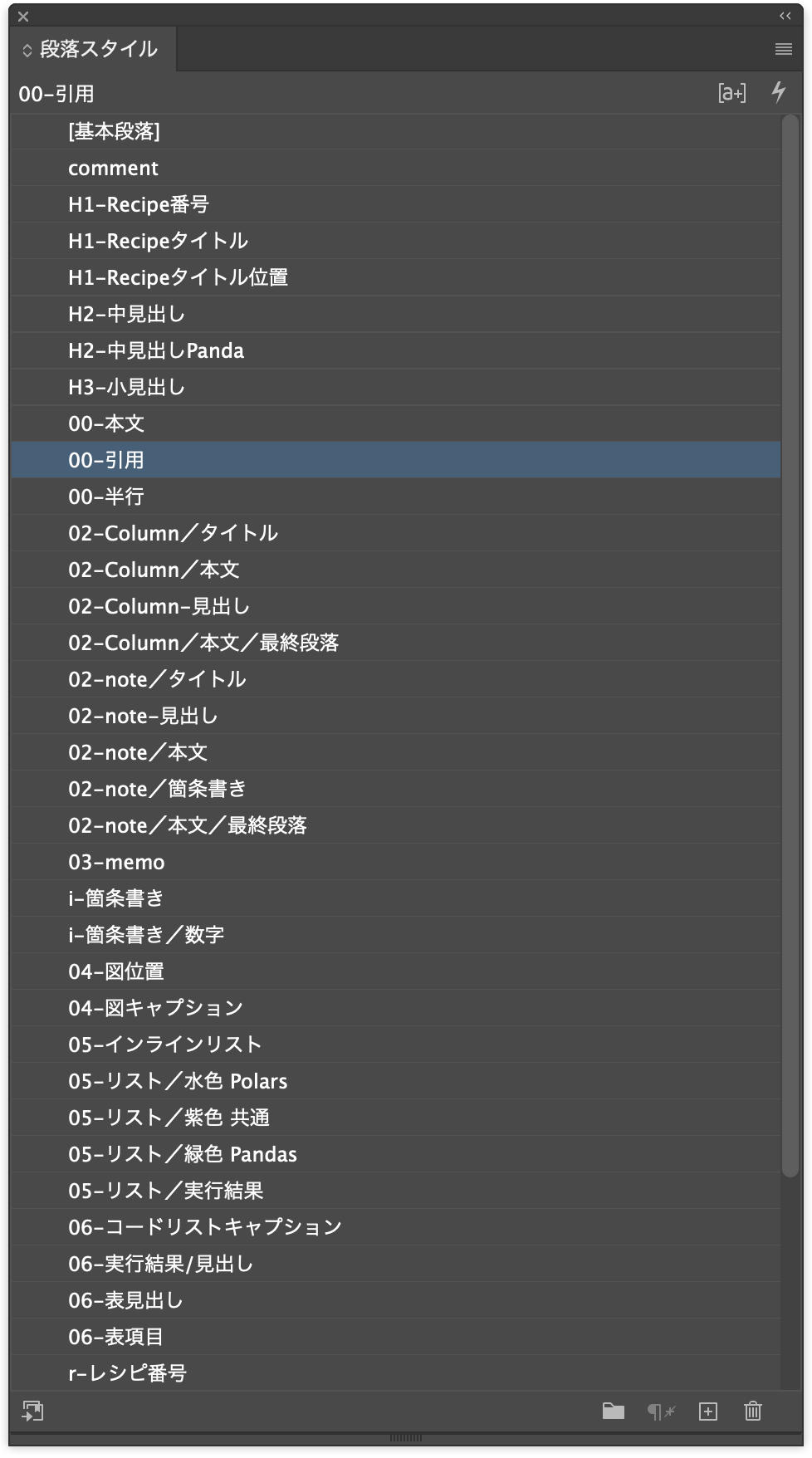

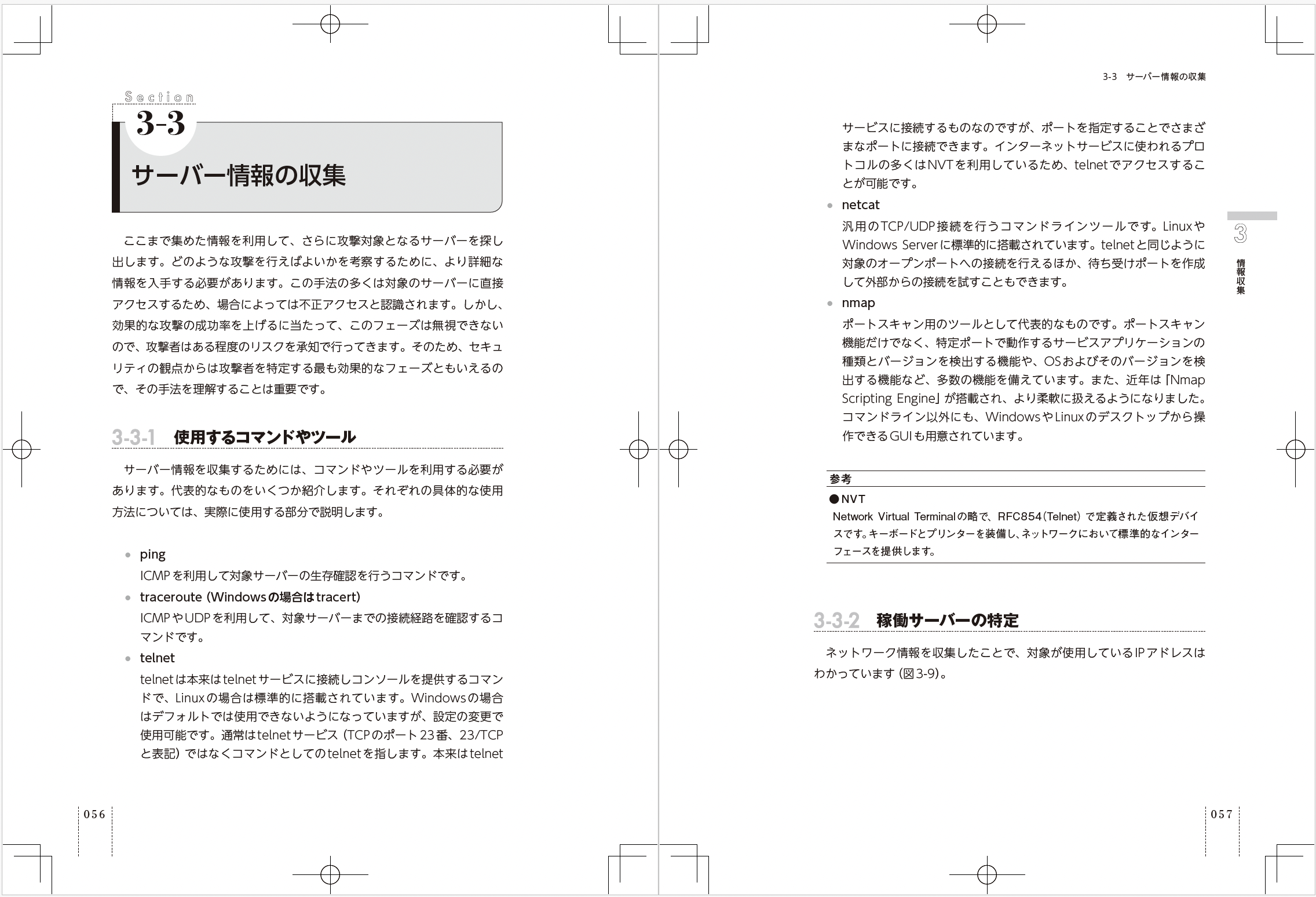

技術書の紙面デザインには、一般書と異なる独特の難しさがあります。

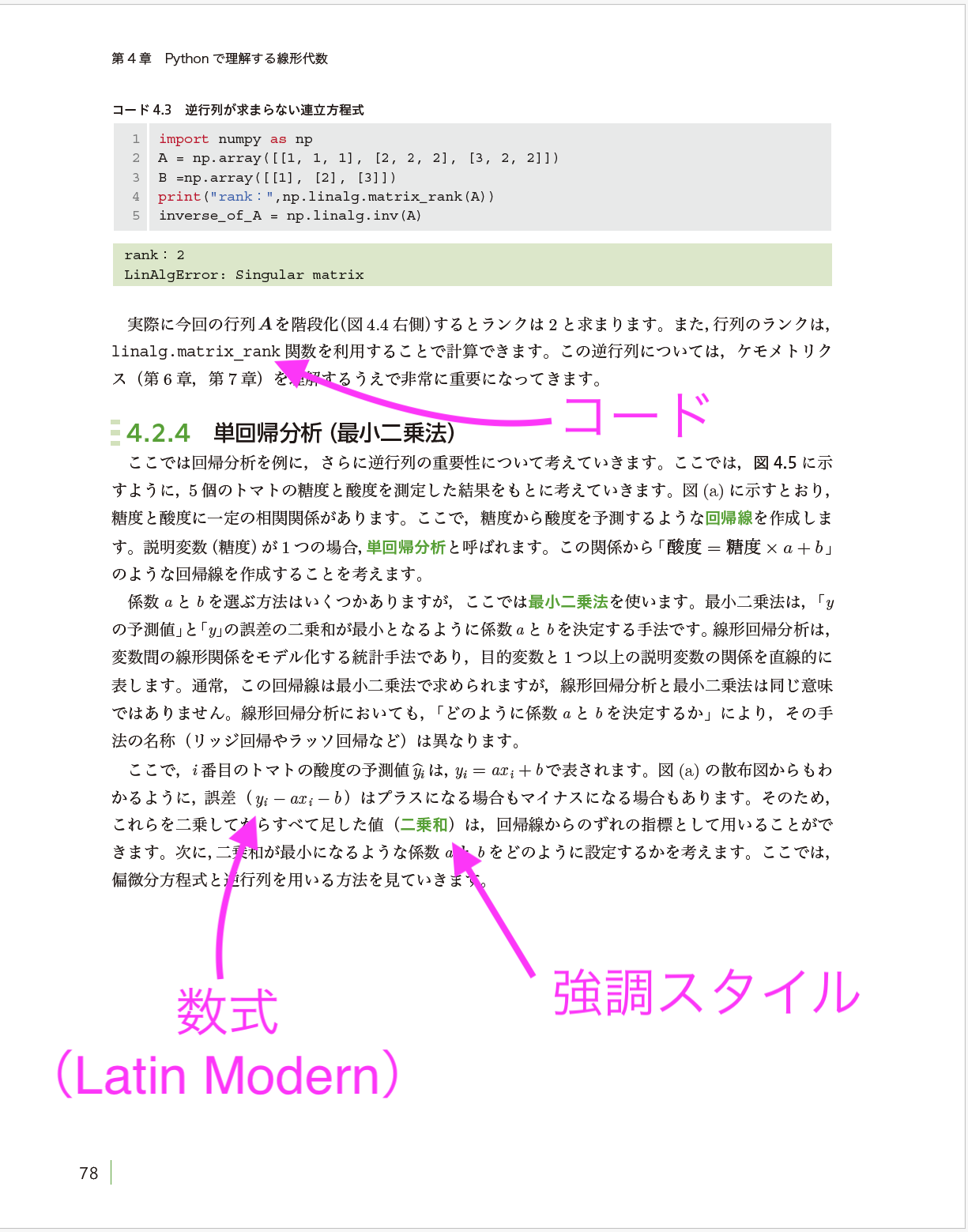

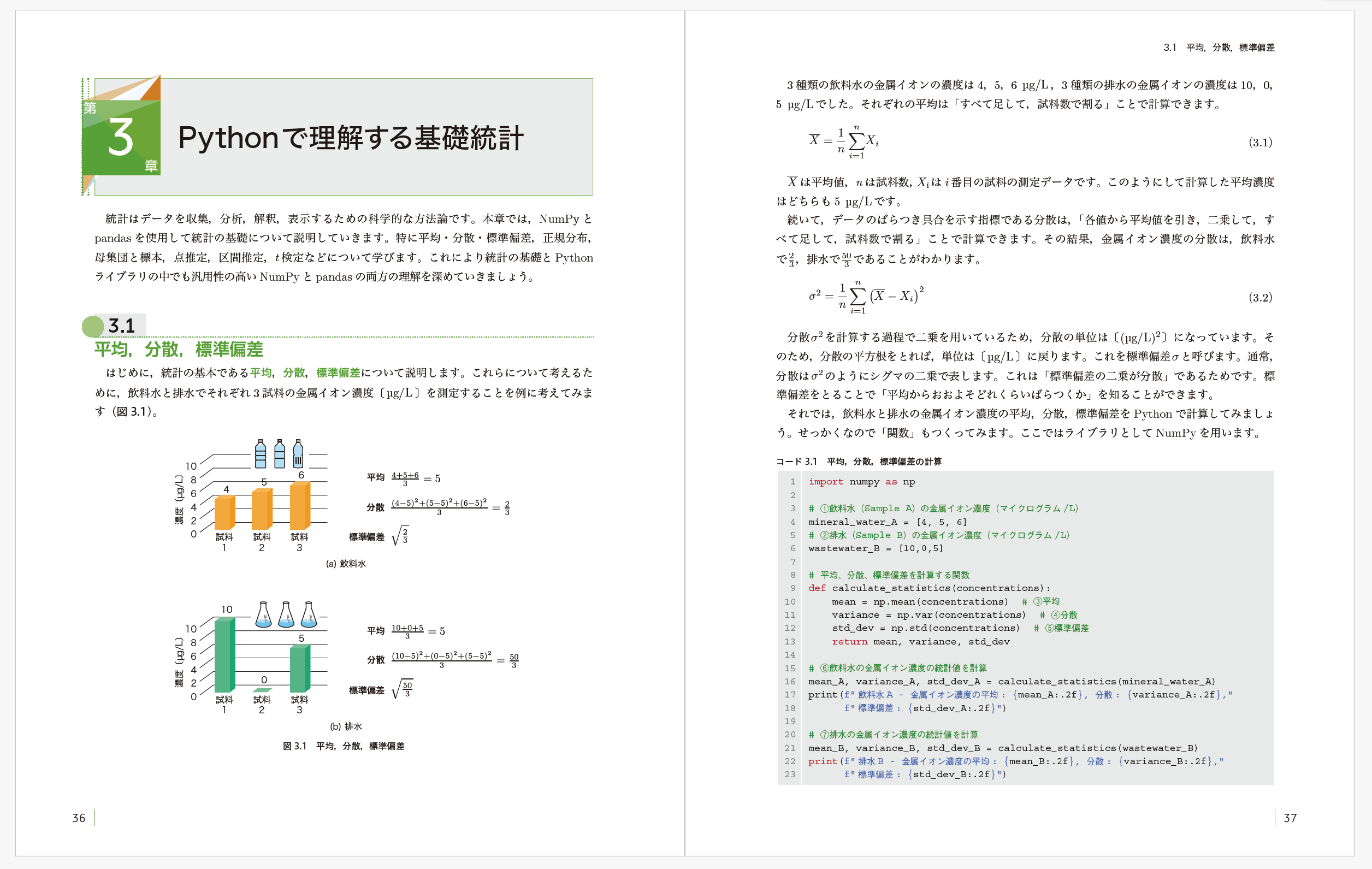

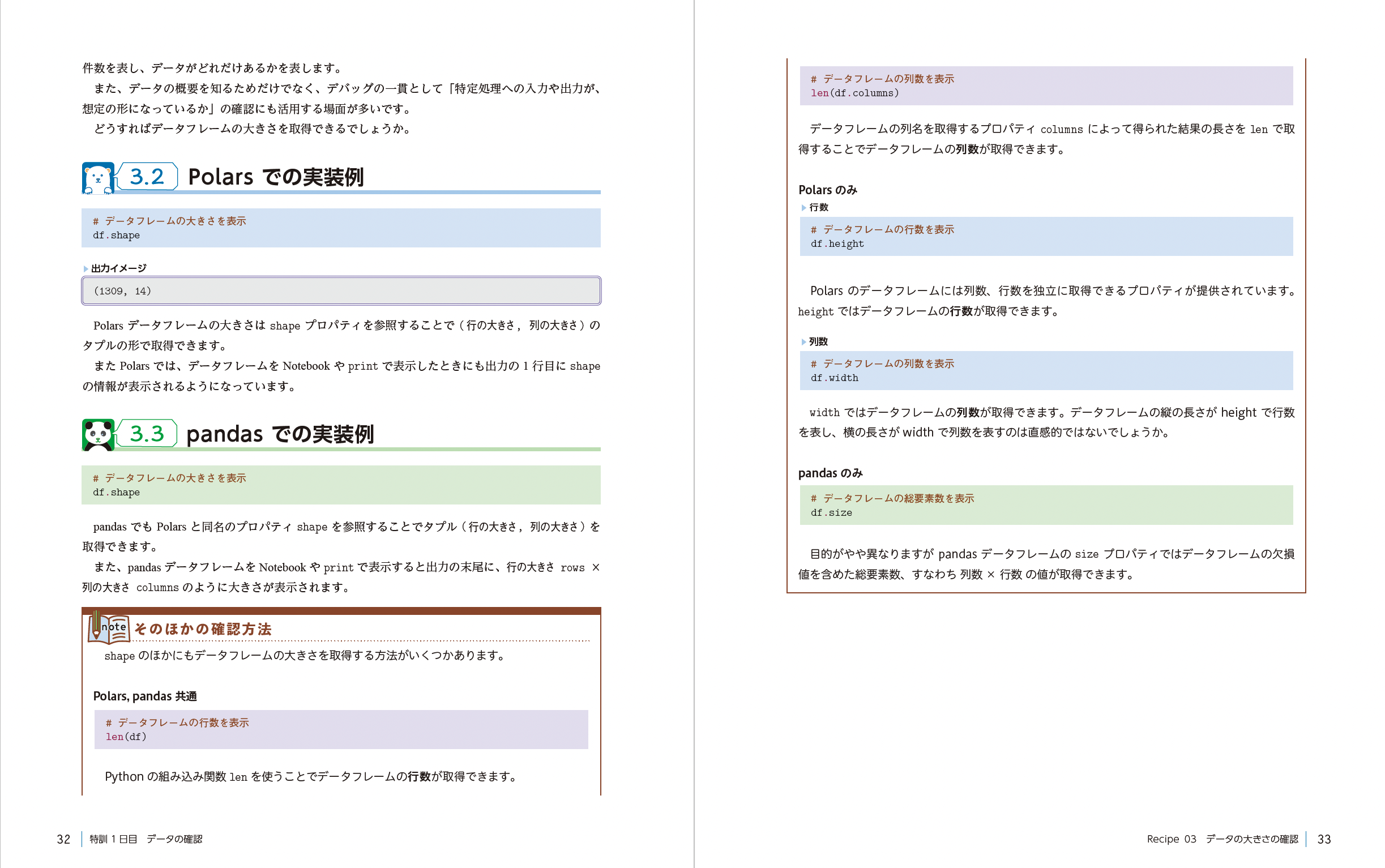

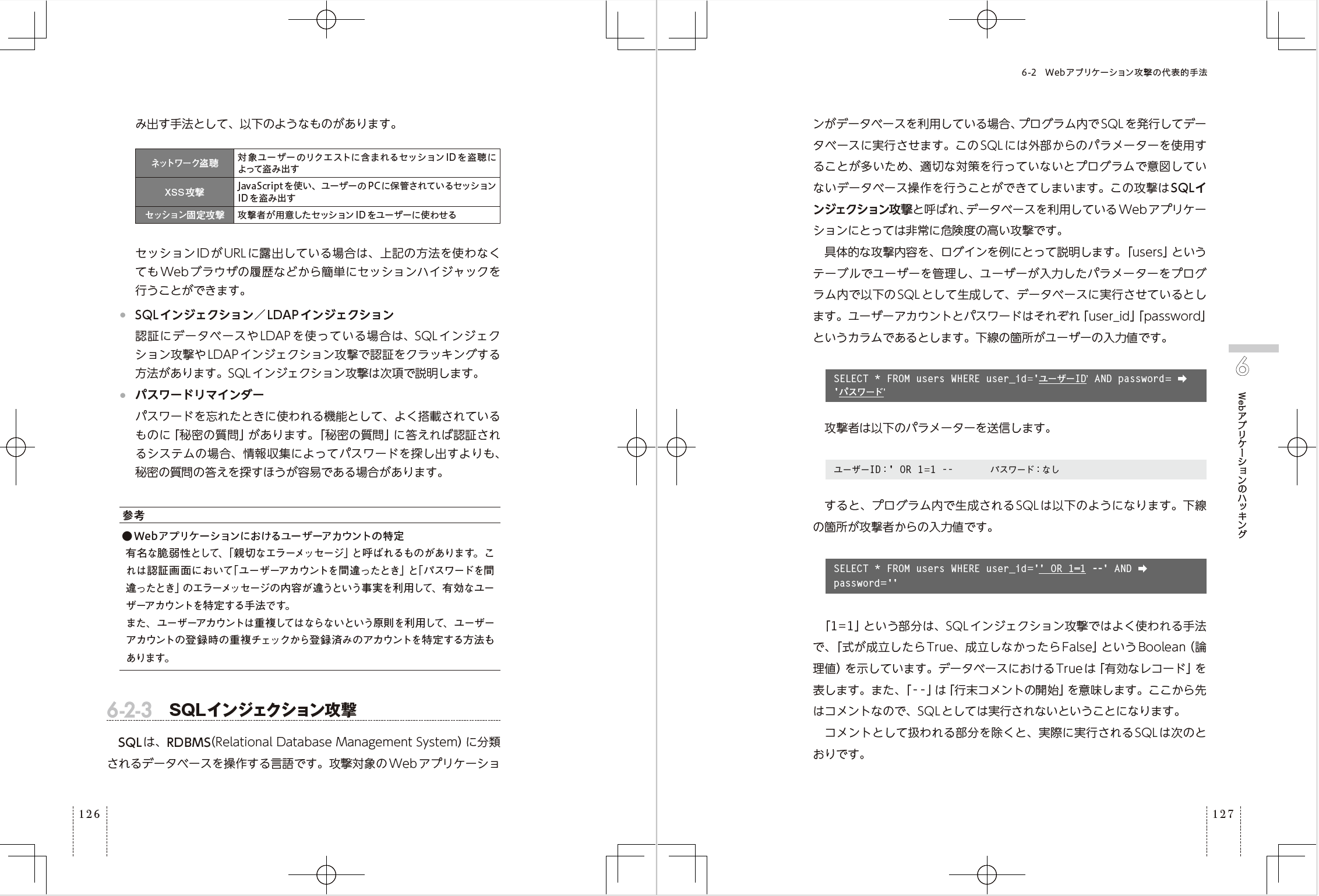

まず、とにかく要素が多い。我々が扱う技術書では、20〜30種類のスタイルを使い分けることも少なくありません。たとえばこんな感じ。

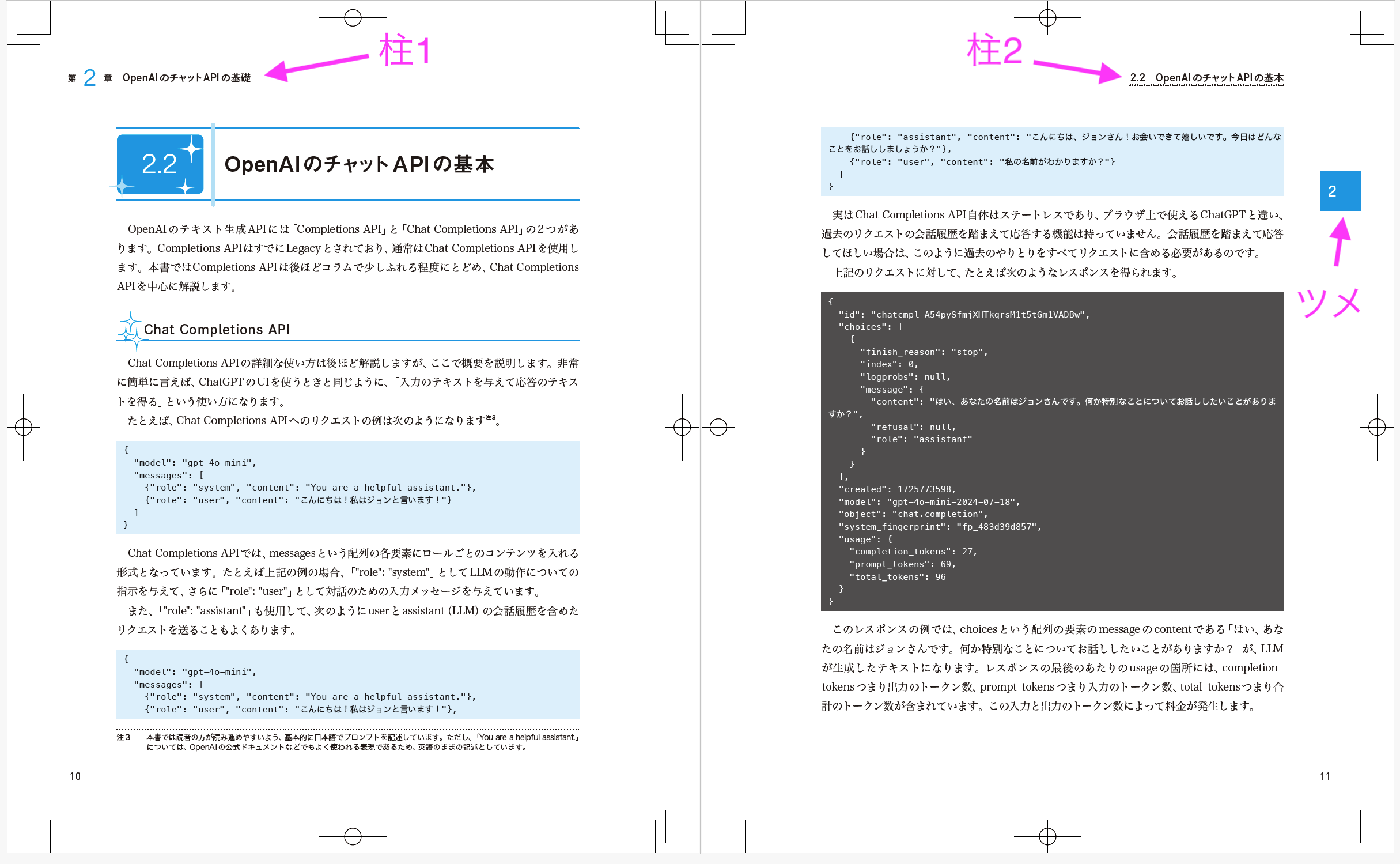

技術書はリファレンス的に利用されるケースも多いため、ツメや柱なども重要です。読者が欲しい情報に最速でアクセスできるよう、高い視認性が求められます。

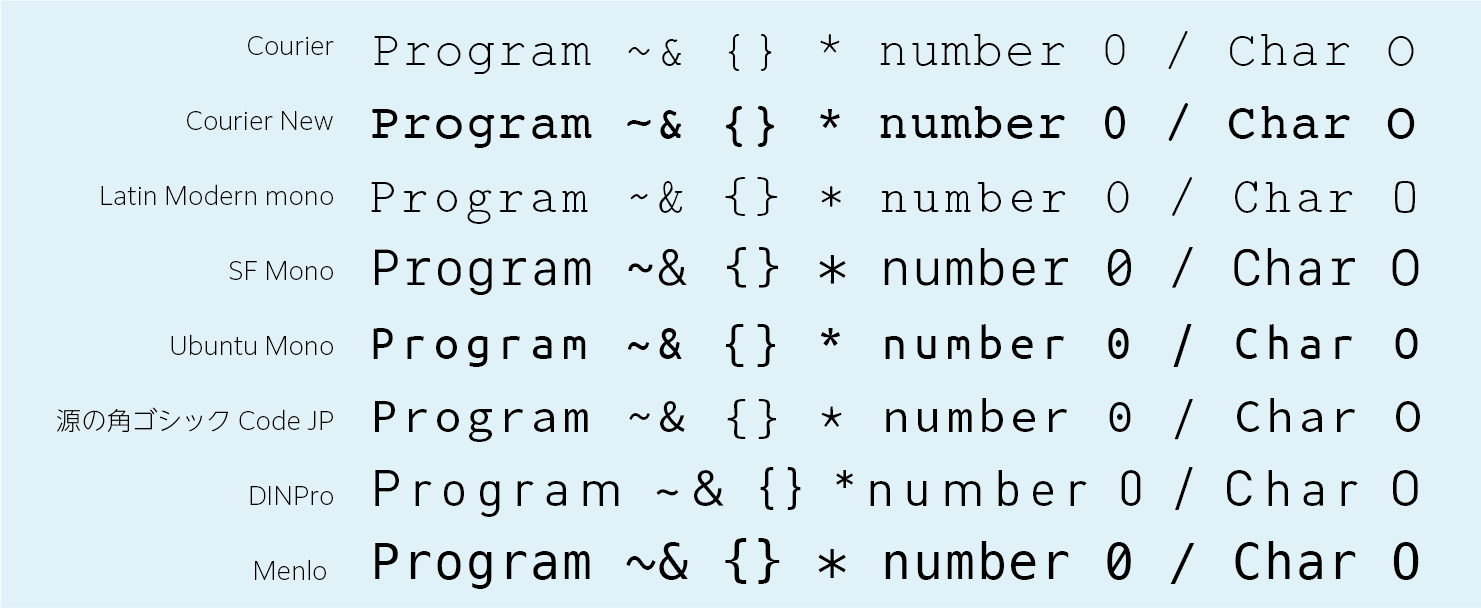

また、本文内でフォントの使い分けに意味をもたせることも多く、見分けはつくけれど違和感のないフォントの組み合わせも大切になってきます。

このような大量の要素を扱いながら、読みやすい、きれいな紙面をつくるのは決して簡単なことではありません。

雑誌記事くらいのページ数であれば、気になるところを個別にアレンジしていけばよいのですが、数百ページにわたる書籍ではページ単位でそこまでの労力をかけられないため、これらの要素にスタイルをあてた段階で、(調整は必要になるにせよ)ある程度ピタッっと紙面が決まる必要があります。これが実現するかどうかは、デザイナーが作成したデザインフォーマットのクオリティ次第です。

文字種別のアキ設定など、目に見えづらい部分がきれいに整っていないフォーマットでは、サンプル紙面ではきれいに見えても、書籍として紙面を制作してみたら問題が頻発!ということも少なくありません。

さらに、ユーザーの読書体験を考えると、情報の詰め込みすぎも、スカスカな状態も避けるべきです。書籍ごとに、その内容にあった適切な情報密度があるはずですが、それをどうやって実現するか、というのも紙面デザインに依存する部分が少なくありません。

今回は弊社のトップデザイナーであり、これまで数多くの装丁と紙面デザインを手掛けてきた轟木に、美しく読みやすいトップスタジオの紙面デザインの極意を教えてもらいました。

一番大事なのは版面設計

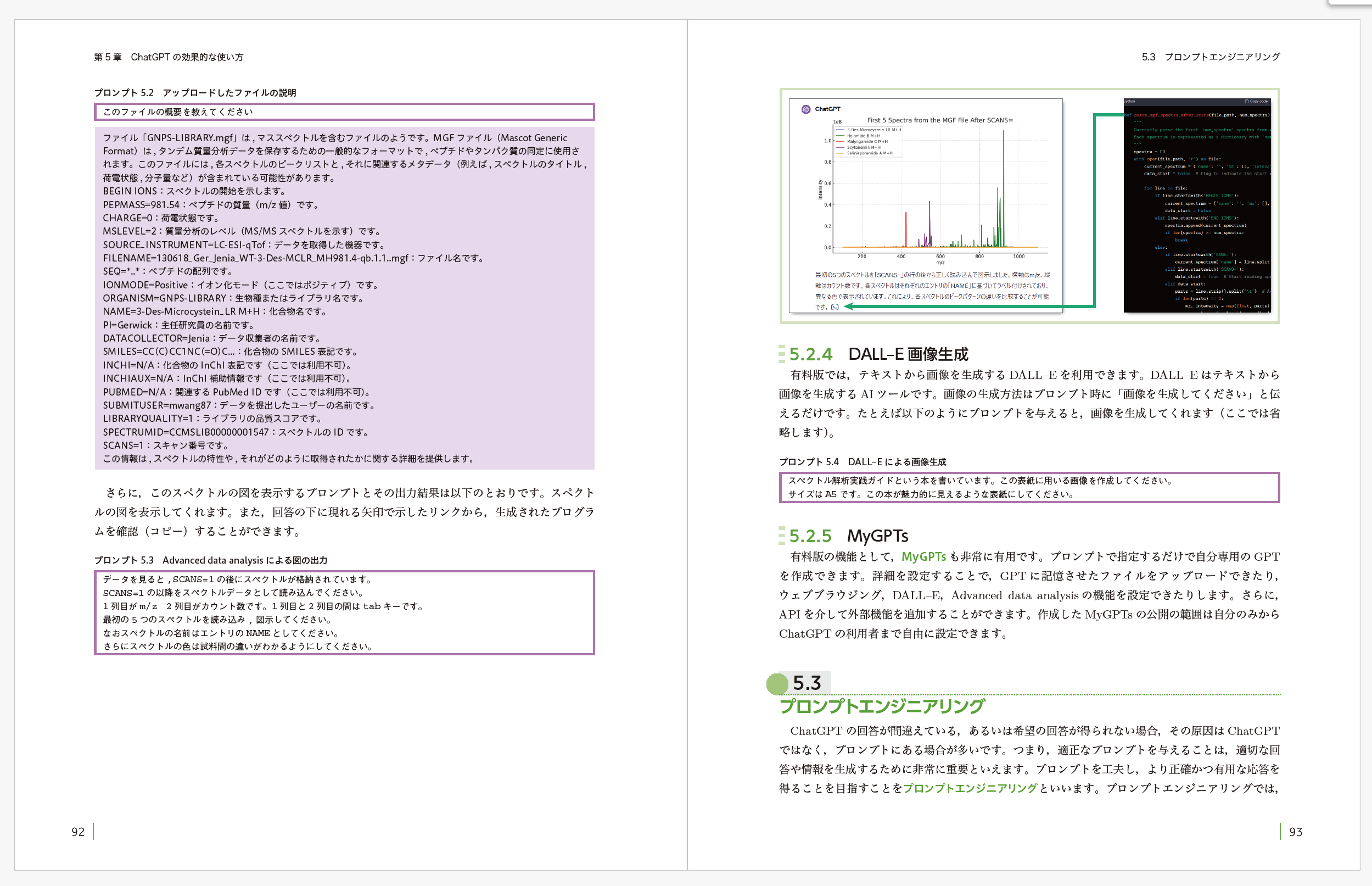

轟木: 講談社サイエンティフィクさまの『PythonとChatGPTを活用するスペクトル解析実践ガイド』でしょうか。 今回は、装丁と紙面デザインを両方担当していたため、装丁と紙面で色使いなどをリンクして、書籍全体での一体感を大事にできたと思います。

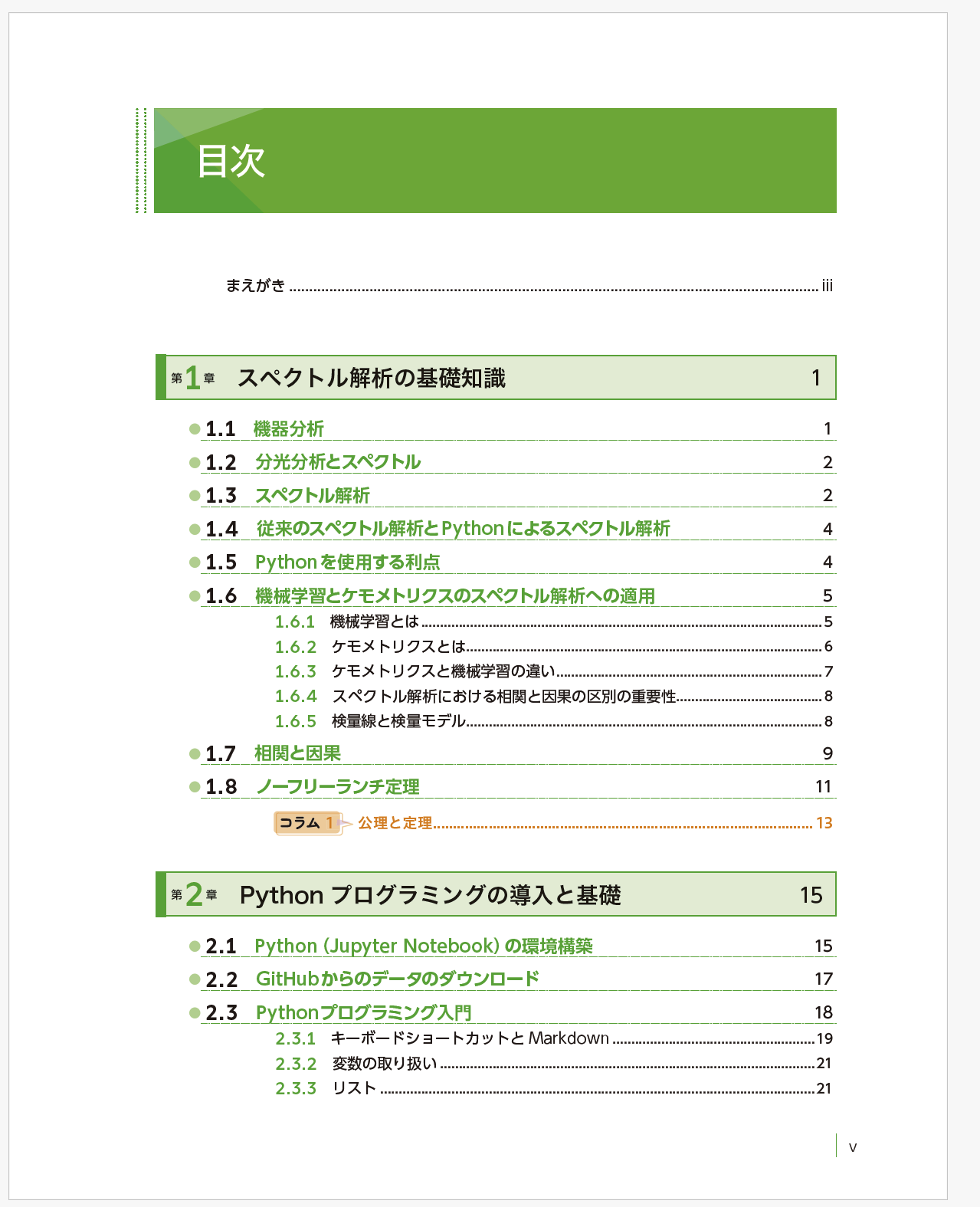

轟木 :「本書にかぎらず、紙面デザインを制作するときは、書籍の内容、対象読者をたずねるだけでなく、できるかぎり本全体の流れをきいて、目次をもらうようにしています。そうやって、全体の構成を把握して、そのなかでどのような紙面を実現すべきか考えます。」

轟木: 「最初に決めるのは、版面サイズ(1ページごとの余白をのぞいた本文範囲)です。版面を決めるということは余白を決めるということでもあります。適切な余白をとって版面を決め、そこでどのような本文フォントを使うか、フォントサイズはどうするのか、適切な行間の値はいくつか、バランスを見ながら決定していきます。

書籍の骨格となるのはこの部分なので、まず、ここがきっちり整うことが重要なんです。装飾的な部分を考えるのは、その後ですね」

轟木 「講談社サイエンティフィックさまの『Polarsとpandasで学ぶ データ処理アイデアレシピ55 (KS情報科学専門書)』ですね。Polarsの例はしろくまアイコンで青色アミ、pandasの例はパンダアイコンで緑色のアミ、素のPythonのところは紫のアミなんです。」

メリハリを付けて読者がラクに読めるように

轟木 :「そうですね。同じシリーズのフォントで統一することもできるのですが、普段から、できるだけメリハリを付けて読者がラクに読めるようにしたい、と思っています。たとえば「本文フォントが明朝系でもコラムではゴシック」ということはよくありますが、違和感のない範囲でフォントに変化をつけることで、読者の気分も変わって、次も少し読んでみようかな、という気持ちになってくれることを狙っています。もちろん書籍の性質にもより、かっちりした格調の高さを出したい場面では使えない手法ですが、それ以外のときはできるかぎりラクに読める親しみやすい紙面になるよう努力しています」

― 業務上、弊社で紙面デザインを担当した書籍だけでなく、先方からいただいたInDesignのフォーマットで紙面を制作することも少なくないわけですが、編集者から見ても、社内でデザインされた紙面って安心感あります。要素同士をどう組み合わせてもガタガタにズレたり、変なアキができたりしない。こうした紙面デザインのノウハウって、どのようにして取得されたのでしょう。

轟木:「そのあたりは、やはり経験かなと。たとえばプログラム部分のフォントって、実際に組んでいく中で意外と問題が起きるんですよね。0とOが見づらいとか、縦棒 | に切れ目があって慣れてないと別の字に見えてしまうとか。弊社には、これまでの経験からそういった問題の出にくいフォントの情報や対処法が蓄積されています。そういった経験の積み重ねで、技術書ならでは問題をクリアした読みやすい紙面が実現できるのだと思います」

轟木:「デザイン的な美しさももちろん大事ですが、読みやすい、伝わりやすい紙面。まずそれを第一に考えて、これからも紙面を作成していきたいと考えています。」

徹底的に読者目線で読みやすさを追求しつつ、美しさも両立させた紙面。

経験に裏打ちされた紙面デザインは、複雑な技術情報をわかりやすく伝えて、読者の負担を軽減します。書籍にかぎらず、数十ページを超える紙面(マニュアル、社内ドキュメントなど)では、ぜひプロのデザインを取り入れてみませんか? まずはお問い合わせください。

(R&D かつの)